💡

Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit

ZEIT Online entstanden.

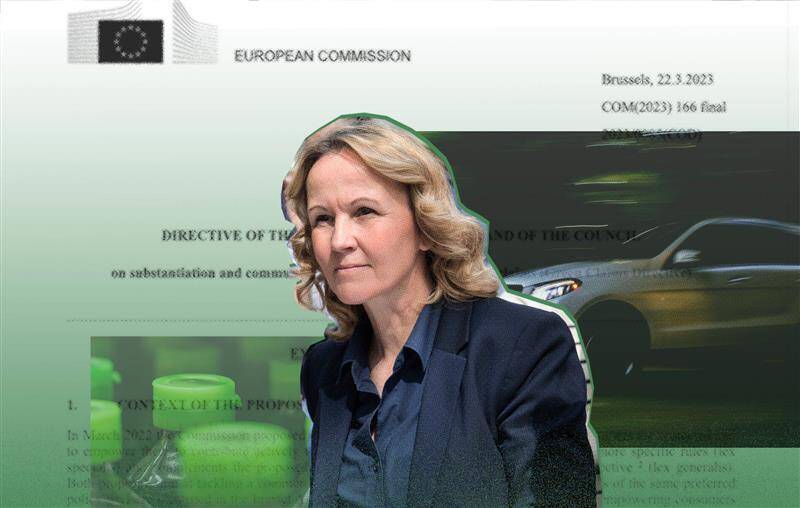

Frau Lemke, in unserer Arbeit stoßen wir regelmäßig auf Greenwashing. Wir würden ihnen gerne drei Beispiele nennen – und Sie sagen uns, wie sehr Sie das jeweils ärgert.

Wenn ich das kommentieren soll, gehe ich davon aus, dass die Fakten gesichert sind.

Die haben wir recherchiert. Erstes Beispiel: Sie kaufen einen Rucksack von Hersteller Got Bag, der in der Vergangenheit als zu 100 Prozent aus Meeresplastik beworben wurde. Dann stellt sich heraus, dass es nicht einmal 60 Prozent sind.

Da würde ich mich, diplomatisch ausgedrückt, verklappst fühlen.

Zweites Beispiel: Der Mineralölkonzern Shell kommuniziert als Ziel, seine Emissionen bis 2030 halbieren zu wollen. Die Emissionen, die beim Verbrennen des Sprits entstehen, werden dabei aber ausgeklammert. Rechnet man den Spritverbrauch mit, handelt es sich bei dem 50-Prozent-Ziel eigentlich gerade mal um ein 2,5-Prozent-Ziel.

Mag sein, dass das nach den Bilanzierungsregeln alles korrekt ist, da es sich um zwei getrennte Bereiche handelt. Aber das verschleiert natürlich den Blick auf das eigentliche Problem, nämlich die CO2-Belastung durch fossile Kraftstoffe. Und ich finde es im Vergleich zu dem anderen Beispiel noch ärgerlicher, weil der Spritverbrauch eines großen Mineralölkonzerns auf die Umwelt viel größere Auswirkungen hat als ein Rucksack. Insofern hat das andere Implikationen.

Drittes Beispiel: Zalando, der größte Online-Modehändler Europas, hat Klimaneutralität versprochen. Tatsächlich aber werden viele seiner Retouren kreuz und quer durch Europa geschickt, teils mehrere tausend Kilometer weit.

Dieser Beitrag ist nur für zahlende Mitglieder

Registriere dich jetzt und upgrade dein Konto, um Zugriff auf diesen und alle weiteren Beiträge zu erhalten.

Jetzt anmelden

Hast du bereits ein Konto? Einloggen