Was ist das Problem?

12 bis 15 Minuten, so lange wird eine durchschnittliche Bohrmaschine während ihrer gesamten Lebensdauer genutzt. Den Rest der Zeit liegt sie ungenutzt herum, so wie viele Gegenstände, die wir besitzen. Die Folge: gigantische Müllberge und verschwendete Ressourcen. Allein in Deutschland fallen jedes Jahr rund 1,6 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Ein Großteil davon sind Produkte, die kaum genutzt oder schnell durch neue Modelle ersetzt werden. Dieser Überkonsum ist nicht nur ineffizient, sondern auch ein ökologisches Desaster.

Was ist das Konzept von fainin?

Warum etwas besitzen, wenn es sich auch ausleihen lässt? Das dachten sich die Hamburger Freunde Maximilian Lehmann, Johann Lissner und Kevin Mattutat. 2022 starteten sie mit der Sharing-Plattform fainin. „Unser Ziel ist es, das Mieten und Vermieten so einfach und sicher zu machen wie unter Freunden“, sagt Max Lehmann. Der Name „fainin“ setzt sich aus dem englischen „fain“ für „gerne“ und als Kurzform für „Find Anything In Your Neighborhood“ zusammen. Auf der Online-Plattform soll das Teilen und Ausleihen von Gegenständen für alle zugänglich und bequem sein. Von Bohrern über DJ-Equipment bis hin zu Stand-Up-Paddleboards findet man dort Dinge, die in der Anschaffung eher teuer sind und die man selten braucht. Die Grundidee: Teilen statt Haben.

So neu ist die Idee aber gar nicht, sie entspricht dem Grundprinzip der sogenannten Sharing Economy. Dieses Teilen von Ressourcen zwischen Privatpersonen wurde lange als revolutionärer und nachhaltiger Ansatz gefeiert – und von Mitfahrgelegenheiten bis Tauschbörsen ploppten die verschiedenen Plattformen nur so aus dem Boden. So wirklich durchgesetzt haben sich seitdem aber eigentlich nur die großen, kommerziellen Anbieter wie Airbnb oder Uber, die mit dem ursprünglichen Nachhaltigkeitsgedanken gar nichts mehr zu tun haben. Kleinere Plattformen wie die Hamburger Sharing-App “Why Own It” oder die Verleih-Plattform “Frents” gaben dagegen auf, weil sie nicht genug Nutzer:innen fanden. Sogar fainin war schon einmal gescheitert: ursprünglich wurde die Plattform 2018 von drei Berlinern gestartet, ging jedoch während der Corona-Pandemie in die Insolvenz.

Lehmann, Lissner und Mattutat wollten die Idee aber so schnell nicht aufgeben, übernahmen fainin 2021 und starteten die Plattform im Jahr darauf neu. Die Drei kennen sich noch aus Studienzeiten, wo Lehmann bereits seine Bachelorarbeit in Internationalem Marketing zum Thema Sharing-Plattformen geschrieben hatte. „Wir Gründer sind alle in Dörfern aufgewachsen, da ist Teilen unter Nachbar:innen natürlich üblich“, erklärt Lehmann. „Und wir haben uns schon sehr lange mit der Frage beschäftigt, warum Menschen in Städten, sobald sie sich nicht mehr persönlich kennen, weniger bereit sind zu teilen.“ Der Hauptgrund, so Lehmann: Fehlendes Vertrauen. Um das zu überwinden, soll das Teilen auf fainin so sicher wie möglich sein. „Der wichtigste Unterschied zwischen uns und anderen Marktplätzen ist, dass wir zwei Wege haben, um unsere Community zu etablieren”, erklärt Lehmann. Neben dem allgemein zugänglichen Marktplatz gibt es auch exklusive Communities, die in Kooperation mit Unis und Unternehmen angeboten werden.

Wie funktioniert das genau?

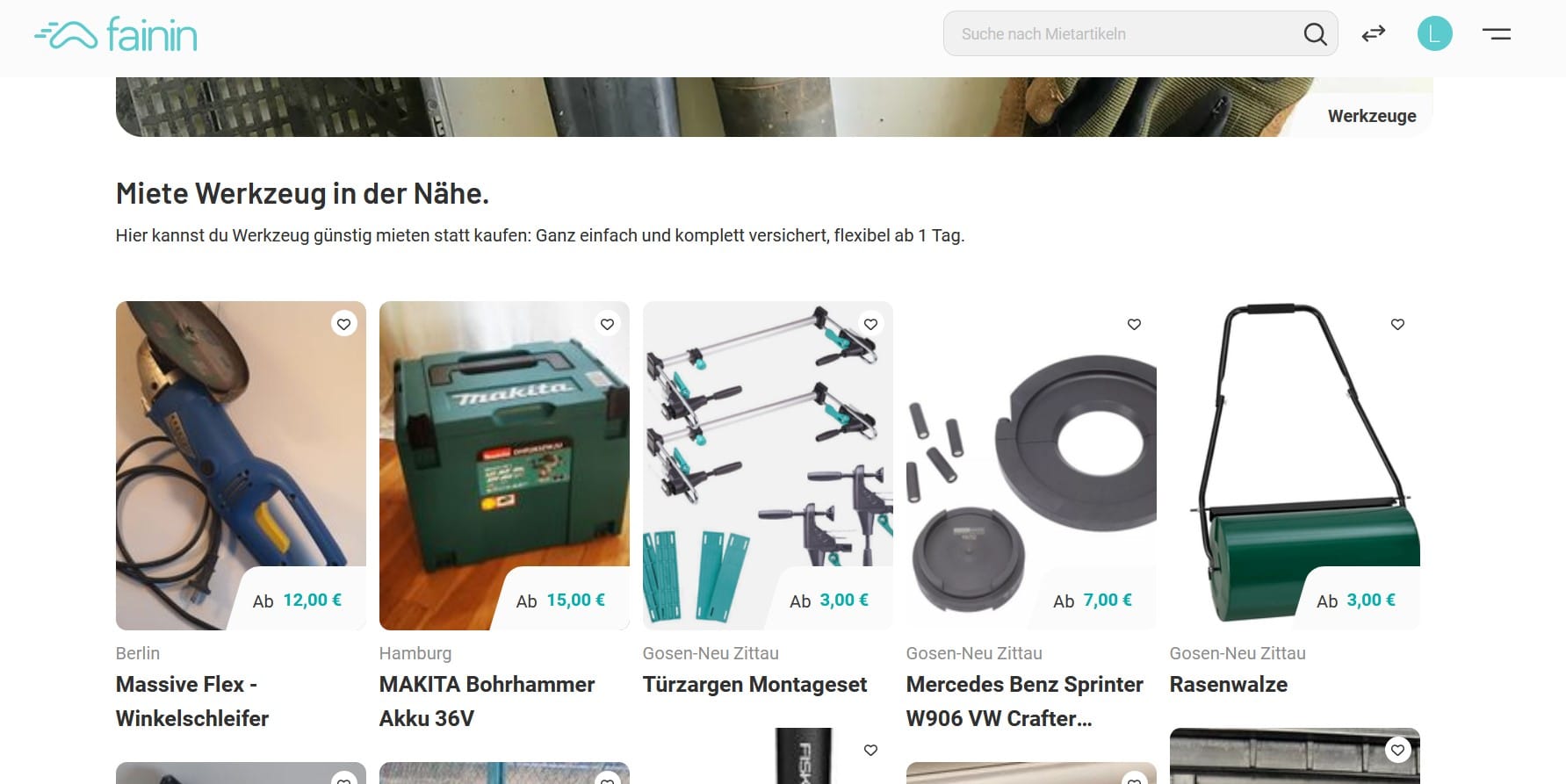

Fainin kann man per App oder im Webbrowser nutzen und dort ein Profil erstellen, die Anmeldung ist kostenlos. Über das Profil kann man dann entweder Artikel von anderen ausleihen oder selbst Gegenstände inserieren und sich damit Geld dazuverdienen. 256 Euro darf man jedes Jahr verdienen, ohne dass es versteuert werden muss. Sowohl Mieter:innen als auch Vermieter:innen müssen sich zuerst mit einem Ausweis verifizieren. Der Verleih wird mit Übergabe- und Rückgabebildern dokumentiert. Geht etwas kaputt, sind alle Vermietungen bis zu 15.000 Euro versichert.

Dass Dinge beschädigt werden, könne durch die Sicherheitsvorkehrungen meistens verhindert werden, so Lehmann. „Dadurch, dass man sich mit seinem Personalausweis registrieren muss, ist man nicht anonym und die Menschen gehen sorgsamer mit den Artikeln um.” Geht doch mal was kaputt, springt die Versicherung ein.

Sucht man einen bestimmten Gegenstand, kann nach Standort gefiltert und eine Ausleihdauer eingestellt werden. Will man beispielsweise einen Bohrer in Hamburg mieten, kostet das zwischen fünf und 15 Euro am Tag. Bei jedem Verleih berechnet fainin eine Servicegebühr von 15 Prozent zum Mietpreis hinzu.

Besonders viel Auswahl gibt es bei Kameratechnik und Partyequipment wie DJ-Sets. „Wir sind bewusst erstmal auf Technik gegangen, halten aber fast alle Kategorien offen, weil wir niemanden ausschließen wollen”, so Lehmann. Nicht erlaubt sind aber zum Beispiel Dienstleistungen oder Waffen. Wenn jemand etwas Verbotenes oder Unhygienisches inseriert, kann das von einzelnen Nutzer:innen gemeldet werden und wird daraufhin entfernt, erklärt Lehmann. So lösche er beispielsweise immer mal wieder Unterwäsche von der Plattform, auch eine Sexpuppe wurde schon hochgeladen.

Wie erfolgreich ist das Modell?

Flip hat dazu mit Jonas Pentzien gesprochen, der am Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) Berlin zur Sharing Economy forscht. Ob eine Sharing Plattform angenommen werde, liege vor allem an zwei Faktoren, sagt er. Erstens: Wie sicher ist das Ganze? Und zweitens: Lohnt es sich, Gegenstände dort zu vermieten? Letzteres hänge vor allem davon ab, wie viele Menschen angemeldet sind. Für Plattform- oder auch Marktplatzbetreiber ist es das klassische "Henne-Ei-Problem": Ohne Vermieter:innen melden sich keine Nutzer:innen an – und umgekehrt.

So ging es auch den fainin-Gründern: „Am Anfang dachten wir, es reicht aus, wenn Privatpersonen untereinander Gegenstände vermieten. Tatsächlich melden sich aber die meisten an, um zu mieten.” Deswegen arbeite fainin auch mit gewerblichen Vermieter:innen zusammen, die viele Gegenstände anbieten und so das Angebot schnell erhöht haben. Dies habe auch den Vorteil, dass die gewerblichen Vermieter:innen durch ihre Gewinnabsicht zuverlässiger sind als Privatpersonen und auch auf spontan Anfragen schneller reagieren, so Lehmann. Besonders in großen Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln wird viel geteilt. Mittlerweile gibt es auf der Plattform knapp 8.000 Angebote und etwa 10.000 aktive Nutzer:innen. Im Vergleich zu Plattformen wie Airbnb und Uber, die weltweit von Millionen von Menschen genutzt werden, ist das aber natürlich noch ziemlich wenig.

Fainin will daher in Zukunft vor allem über Sharing Communities wachsen, die es für Unternehmen, Universitäten und andere Organisationen ab 150 Mitgliedern anbietet. Das Verleih-Prinzip und die Benutzeroberfläche funktionieren genau wie bei dem allgemein zugänglichen Marktplatz, allerdings können nur eingeladene Mitglieder Teil der Gruppe sein. „So steigern wir die Bekanntheit und können nach und nach wachsen”, erklärt Lehmann. Unter anderem die FU Berlin, die Uni Hamburg und die CAU Kiel machen schon mit, außerdem sei man aktuell im Gespräch mit verschiedenen Unternehmen, die Communities für ihre Mitarbeitenden eröffnen wollen. Experte Pentzien sieht in diesem Ansatz viel Potenzial: „Strategische Kooperation wie mit der FU Berlin sind auf jeden Fall sehr sinnvoll, um eine stabile Nutzer:innen-Basis zu etablieren.” Er glaubt, dass fainin vor allem in solchen Nischen, wo es eine spezifische Gemeinschaft gibt, erfolgreich wachsen könne.

Und wie sinnvoll ist das am Ende?

Wie viel es ökologisch genau bringt über fainin etwas zu leihen, anstatt neu zu kaufen, lässt sich schwer sagen. Auf seiner Website hat das Start-Up eine Lebenszyklusanalyse geteilt. Am Beispiel von verschiedenen Gegenständen wird gezeigt, wie viel CO2 pro Verleih im Vergleich zum Neukauf eingespart werde. Demnach werden pro Verleih beispielsweise 0,53 kg CO2 eingespart, wenn man eine GoPro leiht und 1,36 kg CO2 für ein 3-Personen Zelt. „Diese Zahl zeigt dann die Menge an CO2-Emissionen, die vermieden wurden, indem das Produkt einmal geteilt anstatt neu für diese eine Verwendung gekauft wurde”, heißt es dazu auf der fainin-Website. Klar ist also auch: So richtig aussagekräftig ist dieser Wert nicht, geht er doch von einem Neukauf für eine einmalige Nutzung aus. Wird ein gekaufter Gegenstand öfter als bloß ein Mal genutzt – wovon wohl im Normalfall auszugehen ist – verringert sich der berechnete Vorteil durch das Teilen. Und: Wie viel über fainin tatsächlich geteilt und damit am Ende eingespart wird, enthält die Analyse ebenfalls nicht. Sie sagt also nur etwas über die Umweltpotenziale aus.

Den realen Sharing-Vorteil genauer zu berechnen, ist auch nur sehr schwer möglich, erklärt Jonas Pentzien: „Ein echtes Verständnis über die Umweltwirkungen einer Sharing-Plattform würde voraussetzen, dass wir etwas über die tatsächlichen Verhaltensweisen der Nutzer:innen wissen.” Eine Gefahr, die er sieht, ist der sogenannte Rebound-Effekt. Dieser tritt ein, wenn Menschen Geld, das sie sparen, indem sie etwas leihen, statt zu kaufen, einfach anderweitig ausgeben – und im Zweifelsfall sogar mehr konsumieren als vorher. „Dann ist die Bewertung aus sozial-ökologischer Perspektive eher schlecht”, so Pentzien.

Generell sei die Idee von fainin, Gegenstände zum Teilen zu vermitteln, aber natürlich erst einmal ökologisch sinnvoll, so Pentzien. Auch, dass fainin die Nutzer:innen nicht zu zusätzlichen Transaktionen anregen will, bewertet er als positiv. Am Ende ist es wohl recht simpel: Jede Bohrmaschine, die länger als eine Viertelstunde genutzt wird, bevor sie wieder auf dem Müll landet, ist besser als der Status Quo. Wenn Sharing-Plattformen wie fainin dabei helfen, dann ist das gut für alle.