Was ist das Problem?

Fünf Monate ist es her, dass die USA und ihre Verbündeten ihre Truppen aus Afghanistan abzogen und die Taliban die Macht übernahmen. Fünf Monate, seit die Bilder von überfüllten Flugzeugen aus Kabul um die Welt gingen. Die Nachrichten sind seitdem weniger geworden, die Krise bleibt. Internationale Sanktionen und die Politik der Taliban-Regierung brachten die ohnehin schwache Wirtschaft fast zum Erliegen. Über zwei Drittel der Afghan:innen haben keinen Job und laut UN könnten bis Jahresende 97 Prozent in Armut leben.

Global betrachtet ist diese Krise, so grausam es klingt, eine von vielen. Die meisten Kriege toben in Afrika, Asien und im Nahen Osten. Aus den Krisenregionen ziehen sich viele Unternehmen zurück. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das verständlich. In Afghanistan ist es derzeit für westliche Händler nicht sicher. Lastwagen werden teilweise über Wochen an der Weiterfahrt gehindert. Für die Menschen vor Ort aber bedeutet es, dass sie ihren Job verlieren und in Armut leben, wenn sie keine Hilfe bekommen.

29 bewaffnete Konflikte listet die Hamburger Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AFUK) für das Jahr 2020.

Was ist der Ansatz von Conflictfood?

Das Berliner Unternehmen verkauft, wie der Name erahnen lässt, Essen aus Konfliktregionen. So will es die lokale Wirtschaft stärken und die Menschen langfristig unterstützen. Während andere Firmen sich aus den Konfliktregionen zurückziehen, geht Conflictfood dahin, wo es knallt. Und nimmt in Kauf, dass sich Lieferungen auch mal um ein paar Monate verzögern, etwa weil die Taliban die Macht übernehmen.

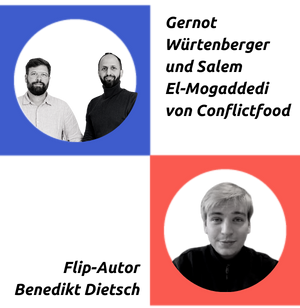

Begonnen hat alles 2015, in Kabul. Salem El-Mogaddedi und Gernot Würtenberger arbeiteten an einem Foto-Projekt in der afghanischen Hauptstadt, als sie von einem Frauenkollektiv nahe der Stadt Herat hörten. Die Frauen hatten jahrelang Schlafmohn angebaut. Opium, das aus Schlafmohn gewonnen wird, ist eine ziemlich heftige Droge. Und ein ziemlich großes Problem in Afghanistan. Seit den 90ern konnten viele Bauernfamilien ihre Existenz nur sichern, indem sie Schlafmohn anbauten. Heute kommen über 85 Prozent des Opiums aus Afghanistan. Am Drogenhandel verdienen nicht nur Landwirt:innen, sondern auch Warlords, die Mafia und die Taliban.

Das Frauenkollektiv aber hatte es geschafft, aus den kriminellen Strukturen auszubrechen. Statt Schlafmohn bauten die Frauen nun Safran an. Der Anbau des Edel-Gewürzes hat ähnliche Anforderungen wie Schlafmohn – und bringt ähnlich viel Geld ein. El-Mogaddedi und Würtenberger besuchten das Kollektiv und arbeiteten mit den Frauen auf den Feldern. Da wurde ihnen klar, dass sie etwas verändern wollten in ihrem eigenen Leben:

»Als Architekt habe ich große Häuser für reiche Männer gebaut. Ich hatte keinen Bock mehr auf diese Konsumscheiße.« Gernot Würtenberger, Conflictfood

Mit zwei Kilo Safran im Handgepäck flogen sie wieder zurück nach Berlin. Sie wollten das Kollektiv unterstützen, aber auch die Geschichte der Frauen erzählen. Also gründeten sie Conflictfood. Mit zwei Mitarbeiterinnen und einem Team von Freiberufler:innen verkaufen sie neben dem Safran noch Produkte aus zwei weiteren Konflikt-Regionen: Aus dem palästinensischen Westjordanland, wo die Menschen seit vielen Jahrzehnten unter israelischer Besatzung leben, verkauft Conflictfood Freekeh. Das sind Weizenkörner, die unreif geerntet und dann geröstet werden. Aus Myanmar gibt es Kaffee und Tee. In dem südostasiatischen Staat kämpfen Minderheiten seit Jahrzehnten gegen die Militärregierung. Die Rohingya, die muslimische Minderheit im Land, wird brutal verfolgt.

Und funktioniert das auch?

Flip-Autor Benedikt Dietsch hat mit den Conflictfood-Gründern Salem El-Mogaddedi und Gernot Würtenberger per Zoom darüber gesprochen, wie man mit seinem Konsum die Menschen in Krisenregionen unterstützen kann.

Um sicherzustellen, dass Conflictfood auch wirklich den Produzent:innen in den Krisengebieten hilft, hat das Unternehmen eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen:

Ein fairer Preis: Das Unternehmen bezahlt den Produzent:innen einen Preis, der teilweise deutlich über dem Marktpreis liegt. Für den Safran zahlt Conflictfood etwa 1700 Euro pro Kilogramm an das Frauenkollektiv, auf dem Weltmarkt bekommt man afghanischen Safran auch für die Hälfte. Das soll sicherstellen, dass die Produzent:innen wirklich vom Handel mit Conflictfood profitieren.

Keine einseitige Abhängigkeit: Conflictfood hat mit den Produzent:innen nicht vertraglich geregelt, wie viel sie liefern müssen. Mit manchen Kooperativen habe man nicht einmal Verträge, sagt Gründer El-Mogaddedi. Die Produzent:innen entscheiden bei jeder Ernte selbst, wie viel sie abgeben wollen. Das soll sicherstellen, dass die Produzent:innen unabhängig bleiben.

Minderheiten unterstützen: Conflictfood kauft den Kaffee von den Akah, einer Minderheit im Hochland Myanmars und den Tee von den Ta’ang aus dem Nordosten des Landes. In Myanmar leben über 140 ethnische Minderheiten, die teilweise verfolgt werden, so wie die muslimische Minderheit der Rohingya. Das Kollektiv, von dem Conflictfood seinen Safran kauft, besteht ausschließlich aus Frauen. Sie kämpfen in Afghanistan um ihre Rechte, besonders nach der Machtübernahme der Taliban. Conflictfood will mit dem Handel Minderheiten ermächtigen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

Aufklärung: Jedes Produkt kommt mit einem QR-Code, mit dem sich die ganze Wertschöpfungskette nachvollziehen lässt. Da das Unternehmen auf Direkthandel setzt, ist die relativ kurz. Die Produkte verkauft Conflictfood außerdem zusammen mit einer kleinen Zeitung, in der es den Konflikt erklärt und die Menschen hinter den Produkten vorstellt. Die Zeitungen kann man auch online lesen. Die zu Afghanistan findet Ihr hier. So will Conflictfood mehr Aufmerksamkeit auf die Probleme der Länder lenken, aber auch zeigen, dass es ein Leben abseits der Konflikte gibt.

»Konflikt heißt ja nicht, dass das ganze Land in Trümmern liegt. Afghanistan ist ein buntes und kulturell vielfältiges Land.« Gernot Würtenberger, Conflictfood

Die Maßnahmen von Conflictfood sind natürlich nicht ganz neu. Die Idee von einem gerechten Preis und mehr Mitbestimmung der Produzent:innen gibt es in ähnlicher Form auch bei anderen Fair-Trade-Produkten. Was Conflictfood unterscheidet, ist der absolute Wille, Geschäftsbeziehungen auch unter sehr schwierigen Umständen aufrechtzuerhalten. In der Liste der anerkannten Lieferant:innen für Weltläden ist Conflictfood etwa das einzige Unternehmen, das Produkte aus Myanmar und Afghanistan anbietet (allerdings gibt es einige, die Produkte aus Palästina anbieten).

Als die Taliban in Afghanistan letztes Jahr wieder an die Macht kamen, verboten sie Frauen bald darauf, ohne männliche Begleitung vor die Tür zu gehen. Das Frauenkollektiv, von dem Conflictfood den Safran kauft, hatte auf einmal ein Problem: Es durfte nicht mehr zum Ernten auf die Felder. Wochenlang blieb unklar, ob die Frauen dieses Jahr Safran nach Deutschland verkaufen können. Andere Unternehmen hätten sich in so einer Situation vielleicht nach anderen Lieferant:innen umgesehen. Conflictfood wartete geduldig ab. Am Ende fanden die Frauen eine Lösung: Ihre Männer ernten und sie verarbeiten den Safran in Lehmhütten.

Conflictfood scheint also mit seinen Produzent:innen auch durch schwierige Zeiten zu gehen. Was aber, wenn die Krise mal vorbei ist? Es heißt ja schließlich nicht umsonst Conflictfood. Gründer El-Mogadeddi sagt:

»Ich wünsche mir, dass die Konflikte ein Ende finden. Was auf keinen Fall passiert: Dass wir dann die Geschäftsbeziehung beenden. « Salem El-Mogaddedi, Conflictfood

Wer Handel in Krisengebieten treibt, kann das nicht im luftleeren Raum tun. In der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte, wonach die Taliban eine Steuer auf den Safran-Anbau in der Region um Herat erheben. Laut Conflictfood ist das bei dem Frauenkollektiv bislang nicht der Fall. Selbst wenn es zu so einer Steuer käme, wäre das aber kein Dealbreaker für die Gründer. Die Frauen könnten schließlich nichts für ihre Regierung. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man dann mit dem Kauf des Safrans indirekt auch die Taliban unterstützen würde.

Lösen werden die Conflictfood-Gründer die Krise in Afghanistan natürlich nicht. Ihre Arbeit ist, könnte man sagen, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Für sie aber zählt jeder Tropfen:

»In Afghanistan gibt es ein Sprichwort: Aus einzelnen Tropfen entsteht ein Fluss.« Salem El-Mogaddedi, Conflictfood

Und was sagt der Experte?

Utz Dornberger ist Professor für Entwicklungsökonomie an der Universität Leipzig. Früher hat er selbst einen Weltladen in Jena aufgebaut und Fair-Trade-Kaffee aus Nicaragua importiert. Er weiß also quasi aus erster Hand: Der Fair-Trade-Gedanke hinter Conflictfood ist nicht ganz neu. Die Geschichten, die Conflictfood über die Produkte erzählt, sieht er allerdings als großen und wichtigen Unterschied zu herkömmlichen Fair-Trade-Produkten:

»Das Essen so deutlich als Conflictfood zu bezeichnen, bringt noch einmal eine neue Aufmerksamkeit auf die Probleme in den Ländern.« Utz Dornberger, Universität Leipzig

Von anderen Fair-Trade-Unternehmen unterscheide sich Conflictfood vor allem darin, dass es in Ländern aktiv ist, in denen es kaum andere oder keine anderen Fair-Trade-Lieferanten gibt. Der enorme Aufwand, der damit verbunden ist, in Krisenregionen wie Afghanistan und Myanmar wirtschaftliche Beziehungen über einen längeren Zeitraum hinweg aufrecht zu erhalten, rechtfertige aus seiner Sicht auch einen höheren Preis.

»Wenn Conflictfood in den Ländern arbeitet, in denen andere Fair-Trade-Unternehmen nicht mehr sind, dann sage ich: Hut ab!« Utz Dornberger, Universität Leipzig

Am Ende zähle aber vor allem, dass die wirtschaftlichen Beziehungen langfristig angelegt sind – und Conflictfood sie während Krisenzeiten aufrechterhält und darüber hinaus:

»Entscheidend ist, dass Conflictfood auch dann weitermacht, wenn die Länder nicht mehr als Krisengebiete gelten.« Utz Dornberger, Universität Leipzig

Und wie schmeckt das?

Produkte aus Krisengebieten zu importieren, bringt eine enorme Unsicherheit mit sich. Die Logistik ist mit einem enorm hohen Aufwand verbunden. Lieferungen verzögern sich regelmäßig. Das schlägt sich auch im Preis nieder: 13 Euro kostet etwa ein Gramm Safran im Conflictfood-Shop. Zusammen mit der Zeitung sind es im “Friedenspäckchen” 19 Euro, wer Rezepte dazu will, zahlt 34 Euro für das “Friedenspaket”.

Unser Autor Benedikt Dietsch hat mit dem Safran Risotto gekocht und dazu einen Tee aus Myanmar getrunken. Beides sehr lecker! Besonders gefallen haben ihm die Safran-Rezepte, die mit dem “Friedenspaket” kamen. Die Koffein-Bombe aus Schwarztee und Kaffee hat ihn bis tief in die Nacht wachgehalten.

Hier könnt Ihr seine Sprachnachricht hören:

Flip-Score:

Eure Bewertungen der Idee ergeben einen Flip-Score von:

Wir recherchieren, Ihr stimmt ab: Der Flip-Score misst die Qualität von Ideen für eine bessere Wirtschaft. Er bildet den Schnitt Eurer Votings auf einer Skala von 1-10.