Was ist das Problem?

Sie stecken in Flaschen, Smartphones oder Kleidung: Kunststoffe sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Der Großteil davon sind Einwegprodukte und Verpackungen, die nach kurzer Zeit wieder im Müll landen. Damit Deutschland bis 2045 klimaneutral wird, müssen aber Ressourcen geschont und Emissionen gesenkt werden – also möglichst viel Plastik wiederverwendet und recycelt werden. Noch aber gibt es keinen funktionierenden Kunststoffkreislauf. Von den etwa sechs Millionen Tonnen Plastikabfällen, die jedes Jahr in Deutschland anfallen, werden zwei Drittel verbrannt. Nur 12 Prozent des eingesetzten Materials für Plastikprodukte, schreibt das Umweltbundesamt auf Nachfrage von Flip, bestehen aus Rezyklaten, also kleinen Kunststoffkügelchen, die aus recyceltem Plastik gewonnen werden und dann wiederum zu neuen Produkten verarbeitet werden.

Das Hauptproblem: Die Rezyklate sind viel teurer als Neuware. Kauft ein Unternehmen also statt Neuplastik die nachhaltigeren Rezyklate, um damit beispielsweise Verpackungen herzustellen, muss es draufzahlen. Dass das sogenannte “Virgin Material” günstiger ist, liege unter anderem daran, dass die Neuplastik-Industrie durch die vielen Jahre Erfahrung hoch effizient sei, schreiben die Autor:innen eines Reports der Röchling Stiftung, die sich auf das Thema Kunststoff und Umwelt konzentriert. Recycling-Verfahren seien dagegen noch nicht so optimiert. Das Fazit des Reports: „Der Markt für recycelten Kunststoff ist kaputt”.

Was ist die Idee des BNW?

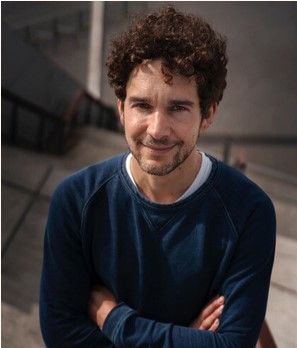

„Unternehmen, die Emissionen einsparen, sollten am Markt besser gestellt werden”, fordert Felix Arnold. Er ist Referent für Kreislaufwirtschaft beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW), in dem sich Unternehmen, Selbständige, Stiftungen und Verbände zusammengeschlossen haben, die sich für eine nachhaltigere Wirtschaft einsetzen (Transparenzhinweis: Auch Flip ist Mitglied im BNW). Der Verband ruft die Bundesregierung in einem Konzeptpapier dazu auf, Unternehmen, die nachhaltige Rezyklate nutzen, finanziell zu unterstützen. Die konkrete Idee: eine sogenannte Einspeisevergütung für Kunststoff-Rezyklate.

So eine Einspeisevergütung hat in der Vergangenheit schon einmal gut funktioniert – und zwar bei erneuerbaren Energien. Die hatten es nämlich anfangs mal ähnlich schwer wie die Rezyklate heute. Um den Markt anzukurbeln, erhielten Betreiber von Anlagen für den eingespeisten Strom vom Staat eine garantierte Vergütung über einen festen Zeitraum, die dann nach und nach immer weiter abgeschmolzen ist (anfangs waren es 50 ct/kWh, mittlerweile sind es nur noch 8,1 ct/kWh.) Das machte den Ausbau erneuerbarer Energien finanziell attraktiver, da die Produzent:innen unabhängig von den Marktpreisen für Strom eine festgelegte Zahlung bekamen.

🚨 Wusstest du schon, dass du alle Recherchen der letzten 12 Monate kostenlos lesen kannst?

Ja, du hast richtig gelesen. Für unsere Newsletter-Empfänger:innen haben wir sämtliche Artikel des letzten Jahres auf der Website freigeschaltet. Zusätzlich bekommst du jeden Freitag ein kurzes Briefing von uns, was sich in der letzten Woche beim nachhaltigen Umbau der Wirtschaft getan hat - oder eben nicht. Natürlich ebenfalls kostenlos. Also, schnell anmelden und nichts mehr verpassen!

Ganz ähnlich, glaubt Arnold, könne man auch den Rezyklat-Markt in Schwung bringen. Nach dem Vorschlag des BNW sollen Unternehmen dafür bezahlt werden, wenn sie Rezyklate nutzen und dadurch Emissionen sparen: „So wird die Preisdifferenz zum Neuplastik ausgeglichen, bis der Markt sich einpendelt”, sagt Arnold. Langfristig, hofft er, würde dann die Nachfrage nach Neuplastik sinken und ein höherer Anteil von recyceltem Plastik im Kreislauf bleiben. „Die Einspeisevergütung soll zukunftsfähiges Wirtschaften belohnen.” Auch die Bundesregierung sieht Potenzial in der Idee des BNW und hat sie in den aktuellen Entwurf der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie aufgenommen. Darin heißt es, man wolle den Vorschlag prüfen und ein detaillierteres Konzept erarbeiten.

Wie genau soll das funktionieren?

Anders als bei erneuerbaren Energien, wo die Betreiber:innen eine Vergütung für den eingespeisten Strom bekommen, soll hier pro eingesparter Tonne CO2 bezahlt werden. Man wolle sogenannte “Carbon Credits for Difference” (CCfD) mit einer Einspeisevergütung kombinieren, heißt es im Konzeptpapier des BNW.

Konkret bedeutet das: Wenn sich ein Unternehmen entscheidet, seine Shampoo-Flasche aus recyceltem Material herzustellen, wird ausgerechnet, wie viel CO2 dadurch eingespart werden kann. Während beispielsweise beim mechanischen Recycling Kunststoffe zerkleinert und geschmolzen werden, werden sie bei dem chemischen Recycling in ihre chemischen Bestandteile zerlegt. Das kann zwar eine höhere Qualität liefern, ist aber deutlich energieintensiver. „Unser Konzept sieht vor, dass zielgenau die Rezyklate gefördert werden, die durch das Recyclingverfahren am meisten CO2 einsparen”, so Arnold. Am Ende zahlt die Regierung dann pro Tonne eingespartes CO2 Geld an das Unternehmen.

Wie hoch so eine Einspeisevergütung dann ausfällt, soll auch von den Marktpreisen für Virgin-Kunststoff und den Recyclingkosten abhängen. Viele Details, beispielsweise ob es Unterschiede nach Plastik-Art gibt, sind aber noch nicht geklärt und sollen laut dem BNW-Vorschlag wissenschaftlich ausgearbeitet werden.

Was könnte es verändern?

Aktuell ist der Einsatz von Kunststoff-Rezyklaten noch komplett freiwillig. Ab 2030 soll sich das aber ändern – zumindest für Verpackungen. Das europäische Verpackungsgesetz, das gerade noch abschließend verhandelt wird, soll Mindestquoten für Rezyklate enthalten. Die Einspeisevergütung ist also einerseits als Zwischenlösung gedacht, bevor ab 2030 voraussichtlich die Quoten greifen. Sie könnte die Quoten aber auch über 2030 hinaus ergänzen. Denn: Das geplante Gesetz gilt ausschließlich für Verpackungen. Es gibt aber auch noch andere Bereiche, in denen Kunststoff-Rezyklate eingesetzt werden können, etwa in der Bau- oder Elektronikbranche. Eine Einspeisevergütung könnte auch dort greifen.

„Es muss jetzt investiert werden, damit es bis 2030 überhaupt hochwertiges Rezyklat in den benötigten Mengen gibt”, sagt Dagmar Glatz. Sie ist bei der Drogeriekette dm für die Themen Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft zuständig. Aktuell setzt dm bei den Verpackungen seiner Eigenmarken mehr als 40 Prozent Rezyklat ein, in Zukunft sollen es noch mehr werden. „Wir investieren seit Jahren kontinuierlich in das Gebiet, weil wir davon überzeugt sind”, erklärt Dagmar Glatz. „Es braucht aber größere Investitionen in Recyclingtechnologien, damit sich die Qualität und Verfügbarkeit von Rezyklaten mit möglichst niedrigem CO2-Fußabdruck weiterentwickelt. Nur mit dem Engagement Einzelner klappt das nicht.” Durch eine Einspeisevergütung würden sich mehr Unternehmen an dieser Aufgabe beteiligen, hofft Glatz.

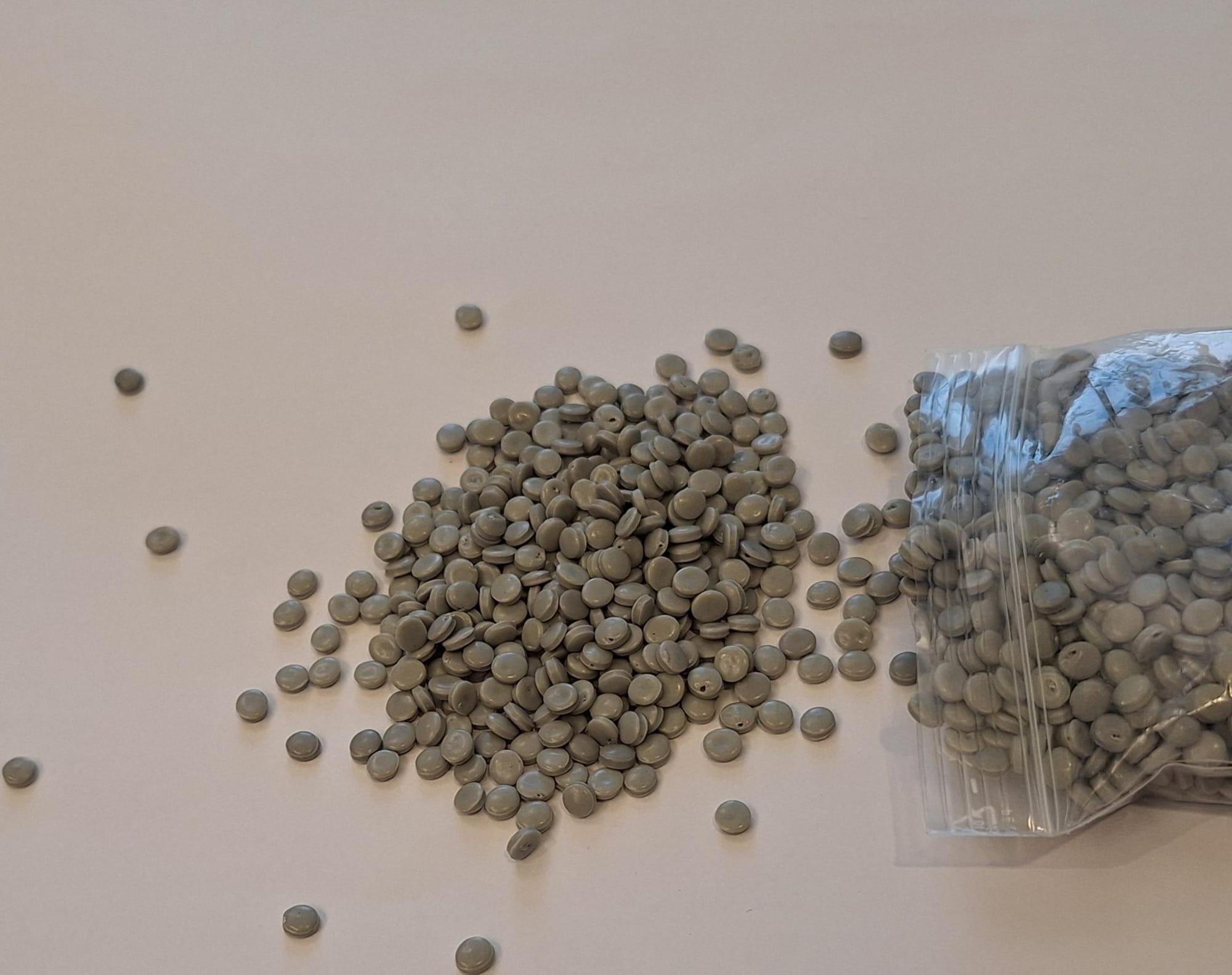

Bei vielen seiner Verpackungen nutzt dm Reyzklat. Bild: dm

Ähnlich sieht es auch Timothy Glaz, der beim Reinigungs- und Pflegemittelhersteller Werner & Mertz für Corporate Affairs zuständig ist. „Wir nutzen etwa 5000 bis 6000 Tonnen Rezyklate im Jahr und gemessen an der Neuware zahlen wir etwa das Doppelte.” Für ein mittelständisches Familienunternehmen gehe das ganz schön ins Geld, so Glaz. Nach einigen Jahren habe man “einen zweistelligen Millionenbetrag” mehr ausgegeben. Eine Einspeisevergütung wäre ein politisches Signal, dass sich Investitionen in Recycling lohnen, sagt er. Er geht davon aus, dass man so die Kreislaufwirtschaft in Schwung bringen könne: „Je mehr Unternehmen Rezyklate nachfragen, desto günstiger werden sie. Irgendwann gibt es sogenannte Kipp-Punkte, wo die Nachfrage so hoch ist, dass großflächig investiert wird.”

Auch Karsten Neuhoff, der die Abteilung Klimapolitik im Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin leitet, findet den BNW-Vorschlag insgesamt sinnvoll: „Gerade Unternehmen, deren Produkte weniger sichtbar für Endkunden sind, zögern, Rezyklate einzusetzen, nicht zuletzt, da deren Preis oftmals deutlich höher ist. Für sie könnten Instrumente, wie zum Beispiel die vorgeschlagene Einspeisevergütung, einen großen Unterschied machen.” Bevor man den Vorschlag umsetze, müsse er aber noch gut untersucht werden. Denn er könnte auch unbeabsichtigte Effekte auslösen, so Neuhoff. „Wenn ich den Wert von Rezyklaten hier in Deutschland erhöhe, könnte das beispielsweise dazu führen, dass mehr Rezyklate aus dem Ausland importiert werden.” Würden etwa Rezyklate nach Deutschland verschifft, verursache das zusätzliche Emissionen beim Transport. Es sei deswegen sinnvoller, Rezyklate dort, wo sie entstehen, auch zu nutzen.

Wie geht’s jetzt weiter?

Der BNW fordert in seinem Konzeptpapier eine unabhängige Machbarkeitsstudie des Vorschlags: Aus seiner Sicht wäre der nächste Schritt, dass das Bundesministerium für Umwelt wissenschaftlich prüfen lässt, wie die Einspeisevergütung im Kontext bestehender Instrumente funktionieren würde. „Das Ergebnis kann dann sicherlich nach einem halben Jahr vorliegen und als Entscheidungsgrundlage für die nächsten Schritte dienen”, sagt Eveline Lemke, Sprecherin des Arbeitskreises Kreislaufwirtschaft beim BNW. Ganz so eilig scheint es das Umweltministerium nicht zu haben. Auf Nachfrage von Flip schreibt eine Sprecherin, dass sich der Entwurf für die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie aktuell in der Ressortabstimmung befinde. Im Klartext heißt das: Bis sich das Kabinett nicht auf eine Strategie geeinigt hat, passiert erstmal gar nix.