Vor 10.000 Jahren konnte man von Deutschland nach England laufen. Denn damals lag der Meeresspiegel etwa 130 Meter niedriger als heute und eine Landmasse verband uns mit Großbritannien. Mittlerweile ist daraus die größte Sandbank der Nordsee entstanden: die Doggerbank. Sie ist etwa so groß wie Sachsen und ein Paradies für Meeresbewohner. In den flachen Gewässern gibt es Korallen, Muscheln und Schnecken, Krebse krabbeln umher, Tintenfische und Schollen schwimmen vorbei und legen ihre Eier ab. Das wiederum lockt Seehunde und Kegelrobben an. Auch Schweinswale, Zwergwale und Delfine werden hier regelmäßig gesichtet. „Die Doggerbank ist das ökologische Herz der Nordsee”, sagt die niederländische Meeresbiologin Emilie Reuchlin. „Ohne solche Meeresökosysteme wäre das Leben auf der Erde undenkbar.”

Mittlerweile hat auch die Politik begriffen, wie wichtig die Meere sind, unter anderem für die Klimaregulierung. Sie will Gebiete wie die Doggerbank schützen. Dabei geht es ihr nicht nur um die Rettung von ein paar hübschen Meerestierchen, sondern um unser gesamtes Ökosystem, das durch menschliche Eingriffe mehr und mehr aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die Folgen sind nicht zu übersehen: Rund eine Million Tiere und Pflanzen sind vom Aussterben bedroht. Expert:innen wie die Biologin und Autorin Frauke Fischer halten die Biodiversitätskrise sogar für gefährlicher als die Klimakrise. “Der Klimawandel”, so hat es Fischer formuliert, “entscheidet darüber, wie wir in Zukunft leben, der Verlust von Biodiversität darüber, ob wir überleben.”

Jahrelang haben hunderte Staaten deshalb über ein globales Abkommen verhandelt. Aktuell stehen nur 7,7 Prozent der Weltmeere und 16,2 Prozent der Landfläche unter Schutz. Vor einem Jahr, im November 2022, kam es im kanadischen Montreal zum Showdown: Zwei Wochen lang rangen die Landesvertreter:innen um eine Einigung. Dabei ging es um Naturschutz, aber auch um wirtschaftliche Interessen und viele Milliarden Euro. Mehrfach drohte der Gipfel am Geld zu scheitern – am letzten Tag gab es dann aber doch den Durchbruch. Bis 2030, so das zentrale Ergebnis, sollen 30 Prozent der Ökosysteme an Land und im Meer unter Schutz gestellt werden. Die chinesische Gipfel-Präsidentschaft sprach von einem “historischen Kompromiss”, Steffi Lemke, die Deutsche Umweltministerin (Grüne), von einem “Schutzschirm für unsere Lebensgrundlagen”. Die Staatengemeinschaft habe sich dafür entschieden, “das Artenaussterben endlich zu stoppen.”

So ein Schutzschirm ist eigentlich auch über der Doggerbank gespannt. Sie gehört gleich vier Staaten: Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark und Deutschland. Nur Dänemark hat seinen Teil nicht als Schutzgebiet ausgewiesen, weil es dort Erdgasvorkommen ausbeuten will. Drei Viertel der Sandbank sind aber offiziell geschützt.

In der Praxis allerdings macht das kaum einen Unterschied. Noch immer fahren täglich Fischerboote mit Grundschleppnetzen durch das Schutzgebiet, um Schollen und Kabeljau zu fangen. Solche Schleppnetze gelten als besonders schädlich, weil sie alle möglichen Tiere fangen, verletzen oder töten, den Meeresboden aufwühlen und den Lebensraum von zum Beispiel Kaltwasserkorallen zerstören. Auch natürliche CO2-Speicher wie Seegraswiesen und Schlickböden werden von ihnen gestört. „Insbesondere bei einer Sandbank, wie der Doggerbank, wo das Bodenhabitat geschützt werden soll, ist das ein massiver Eingriff und sorgt für Zerstörung des Lebensraum”, erklärt Nadja Ziebarth, die beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) als Meeresschutzexpertin arbeitet.

Obwohl die Doggerbank also unter Schutz steht, wird sie weiter zerstört. Das ist kein Einzelfall. „Wirtschaftliche Nutzung findet weiterhin großflächig in den Schutzgebieten statt und gefährdet die Biodiversität”, sagt Carla Langsenkamp vom World Wide Fund For Nature (WWF). Dahinter steht ein systematisches Problem, das sogar einen eigenen Namen hat: “Paper Parks”. Das sind Gebiete – egal ob zu Wasser oder an Land –, die zwar auf dem Papier geschützt sind, in denen aber keine Maßnahmen umgesetzt werden, die diesen Schutz auch wirklich gewährleisten. Es ist vielleicht die größte Krux des historischen Abkommens von Montreal: Was bringt es, wenn die Staaten es formal erfüllen und immer mehr Schutzgebiete ausweisen, die Zerstörung in der Praxis aber einfach weitergeht?

Das läuft schief im Schutzgebiet Doggerbank

Am Beispiel des deutschen Teil der Doggerbank lässt sich gut erklären, was derzeit schief läuft. Zunächst geht alles furchtbar langsam und bürokratisch voran. Schon 2004 hat das Bundesamt für Naturschutz (BfN) der EU vorgeschlagen, den deutschen Teil der Sandbank als sogenanntes Natura-2000-Schutzgebiet auszuweisen. So nennt man das EU-weite Netz von Schutzgebieten an Land und im Meer, das bis 2030 weiter ausgebaut werden soll. Von der EU als Schutzgebiet bestätigt wurde die Doggerbank drei Jahre später, also 2007. Erst 2020, also nochmal dreizehn Jahre danach, legte das BfN dann einen sogenannten Managementplan vor, also einen Maßnahmen-Katalog, mit dem die Doggerbank geschützt werden soll. Auf Nachfrage beim BfN, was davon umgesetzt wurde, antwortete das Amt, man habe “20 Maßnahmen mit abgestuften Prioritäten” festgelegt und treibe sie “mit unterschiedlicher Intensität” voran. Im Bereich “Lärmschutz” wird unter anderem eine Literaturstudie zu den Auswirkungen von Schiffslärm aufgeführt. Zudem sei die Stellnetzfischerei eingeschränkt worden, die im Vergleich zu Grundschleppnetzen aber weniger schädlich und verbreitet ist. Evaluiert werden sollen die Maßnahmen dann in noch einmal vier Jahren: 2026.

Fragt man bei Umweltverbänden wie dem BUND nach, was tatsächlich umgesetzt wurde, kriegt man eine weniger bürokratische Antwort: “Quasi gar nix.” Der deutsche Teil der Doggerbank werde genauso für Schifffahrt, Fischerei, Erdgasgewinnung und Rohrleitungen genutzt wie schon immer, sagt Meeresschutzexpertin Nadja Ziebarth. Auch Grundschleppnetze seien weiter im Einsatz. Die Doggerbank sei damit ein Paradebeispiel für einen Paper Park: „Trotz formellem Schutz wird sie völlig übernutzt und ist deshalb in einem schlechten Zustand.” Nach Ansicht des BUND ist das sogar illegal. In diesem Jahr hat er ein Rechtsgutachten dazu veröffentlicht. Demnach sind Grundschleppnetze in der Doggerbank unzulässig, da es nie eine Verträglichkeitsprüfung gegeben habe, die für Schutzgebiete aber verpflichtend sei.

Von Seiten des Bundesamtes für Naturschutz heißt es, die Fischerei einzuschränken sei schwierig, da “sie nur im Rahmen eines sehr komplexen Verfahrens des GFP umgesetzt werden könne”. Beim GFP handelt es sich um die europäische Gemeinsame Fischereipolitik (GFP). Sie legt fest, dass jedes Land, das ein Fischerei-Interesse in einem Gebiete geltend macht, auch ein Mitspracherecht hat. Konkret heißt das: Sind sich nicht alle involvierten Staaten einig, passiert in der Regel gar nichts. Nach Angaben der BfN-Pressesprecherin habe man der Kommission im Oktober 2023 immerhin einen Antrag vorgelegt, um die Grundschleppnetzfischerei in 50 Prozent der Doggerbank zu verbieten. Der ganze Prozess ist aber zäh und langwierig.

Um sich nicht im Klein-Klein zu verzetteln, wäre es wohl das einfachste und wirkungsvollste, das Fischen mit Grundschleppnetzen in Schutzgebieten komplett zu verbieten. In einem Aktionsplan zur nachhaltigen Fischerei fordert die EU-Kommission ihre Mitgliedstaaten genau dazu auf, und zwar bis 2030. In Deutschland ist der zuständige Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) allerdings dagegen. Ein pauschales Verbot in Schutzgebieten halte er “nicht für den richtigen Weg”, so Özdemir. Das nämlich vernachlässige “die soziale Dimension der Nachhaltigkeit”. Im Klartext: Die Wirtschaftsinteressen der Fischer:innen gehen vor.

So groß ist das Problem

Beginnen wir mit Deutschland: Auf dem Papier stehen 45 Prozent der deutschen Nord- und Ostsee bereits unter Schutz. Das Montreal-Ziel ist damit offiziell übererfüllt. Wie aber sieht die Wirklichkeit aus? Die Meeresschutzorganisation ProtectedSeas kommt zu einem vernichtenden Ergebnis. Echte “Nullnutzungszonen”, in denen das Meer wirtschaftlich nicht genutzt wird, gebe es bisher fast gar nicht. Nur 0,01 Prozent der Nordsee und 0,25 Prozent der Ostsee seien streng geschützt. Diesen Zahlen widerspricht auch Sebastian Unger, der Meeresschutzbeauftragte der Bundesregierung, auf Anfrage nicht. Zwar sei man in der erfreulichen Lage, die internationalen Ziele in “quantitativer Hinsicht bereits zu erfüllen”. Die Qualität der Schutzgebiete aber müsse dringend verbessert werden. Bis 2030 habe man sich im Rahmen der Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie dazu verpflichtet, immerhin 10 Prozent der deutschen Meere streng zu schützen. Eine “umfassende Meeresstrategie der Bundesregierung” werde derzeit vorbereitet.

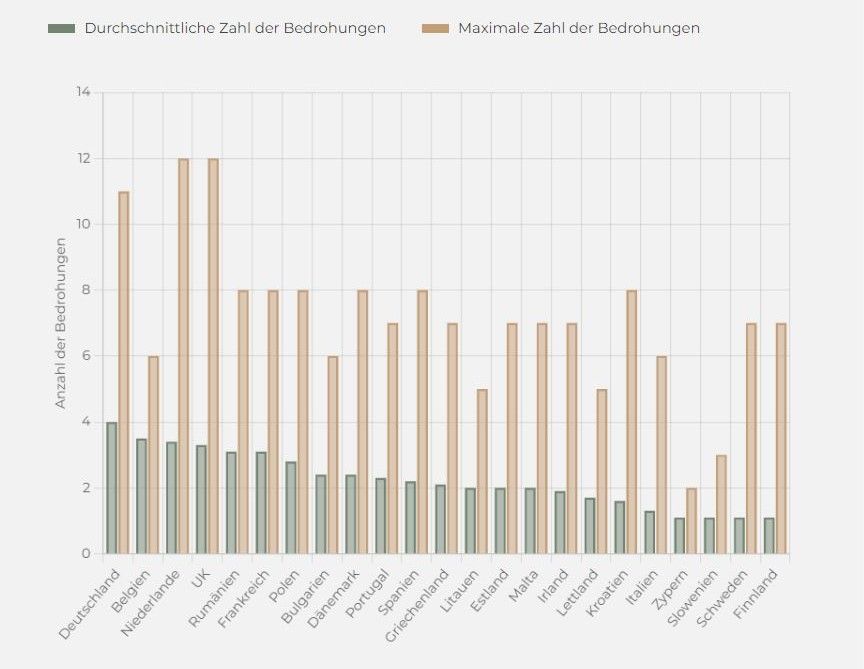

Und in der EU insgesamt? Offiziell sind hier 12 Prozent der Meere als Schutzgebiete ausgewiesen. Weniger als 1 Prozent seien aber wirklich streng geschützt, schreibt die EU-Kommission. Die internationale Meeresschutzorganisation Oceana kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Für eine 2020 veröffentlichte Studie hat sie für alle 3349 unter Schutz stehenden Gebiete untersucht, von welchen Umweltrisiken sie betroffen sind. Nur 0,07 Prozent waren von gar keinem der 13 untersuchten Risiken betroffen. Besonders interessant: Deutschland schneidet in diesem Vergleich von allen EU-Staaten am schlechtesten ab, obwohl es formal besonders viele Schutzgebiete ausweist. Auch das zeigt: Paper Parks sind ein echtes Problem. Sie suggerieren, dass effektiver Schutz stattfindet, obwohl das Gegenteil der Fall ist.

Wie “flippt” man einen Paper Park?

„Die Doggerbank veranschaulicht alle Probleme, die bei der Arbeit im Meeresschutz auftreten können”, sagt die Meeresbiologin Emilie Reuchlin. Managementpläne seien über Jahre verschleppt worden und enthielten keine ausreichenden Schutzmaßnahmen, um die Ziele zu erreichen. Nicht nur der deutsche Teil sei ein Paper Park, sondern auch der niederländische, so Reuchlin. Gemeinsam mit dem Umweltanwalt Thomas Rammelt gründete sie 2022 die niederländische NGO Doggerland Foundation, die sich für den Schutz der gesamten Sandbank einsetzt. Sie will erreichen, dass der Paper Park zu einem richtigen Schutzgebiet “geflippt” wird – wie in England, wo die Fischerei mit Grundschleppnetzen in der Doggerbank 2022 verboten wurde. Aber auch dort seien nicht alle schädlichen Aktivitäten eingestellt worden, erklärt Reuchlin. Im britischen Teil wird aktuell massiv am Ausbau der Offshore-Windenergie gearbeitet, unter anderem eine große Gefahr für Schweinswale. Dass das Verbot von Fischerei in England gelungen ist, habe zwei Hauptgründe, sagt Reuchlin: Der Brexit – und damit das Ausscheiden aus der gemeinsamen Fischereipolitik, der es Großbritannien ermöglicht hat, diese Entscheidung ohne EU-Wirrwarr umzusetzen. Und beharrlicher Druck durch NGOs.

Im Einzelnen sah das so aus: Zusammen mit anderen Umweltverbänden hat die britische Meeresschutzorganisation „Blue Marine Foundation“ 2020 eine wissenschaftliche Bewertung erstellt, die zeigt, wie schädlich die Grundschleppfischerei für das Gebiet ist. Anschließend drohte sie der Regierung mit einer Klage. Kurz darauf sorgten Greenpeace-Aktivisten für einen öffentlichkeitswirksamen Stunt, als sie Felsbrocken ins Meer warfen, die eine Unterwasser-Barriere gegen die Schleppnetzfischerei bildeten. Im Februar 2021 kündigte die britische Regierung dann an, einen Vorschlag zu erarbeiten, um die Schleppnetzfischerei einzuschränken. Nach einem Jahr waren diese Pläne noch immer nicht fertig. Also drohte die Blue Marine Foundation wieder mit einer Klage. Im April 2022 kam es dann tatsächlich zum Verbot von Grundschleppnetzen.

Für die Zukunft, sagt Emilie Reuchlin, seien zwei Dinge wichtig: Man müsse mit öffentlichem Druck dafür sorgen, dass Schutzgebiete von den Regierungen auch wirklich geschützt werden. Es sei aber auch wichtig, durch Studien und Projekte hervorzuheben, dass sich echter Naturschutz lohnt. Konkret könnte das zum Beispiel bedeuten, den Menschen zu zeigen, was das Ende der Fischerei mit Grundschleppnetzen im britischen Teil der Doggerbank für positive Auswirkungen hat. „Bei richtigem Schutz der kompletten Doggerbank hat sie riesiges Potential, sich wieder zu erholen”, so Reuchlin. „Sie könnte ein Vorbild für die ganze Nordsee werden.”